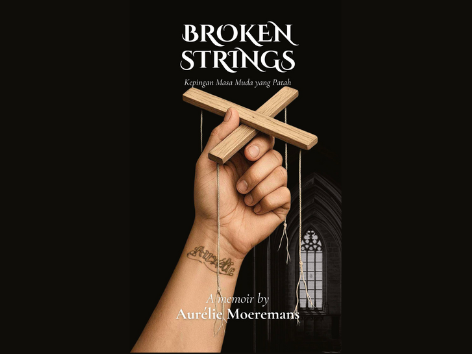

Umsida.ac.id – Fenomena child grooming menjadi topik yang hangat dibicarakan publik setelah diangkat di buku Broken Strings.

Buku ini merupakan buku memoar pertama yang ditulis oleh seorang aktris yakni Aurelie Moeremans yang mengangkat kisahnya sebagai korban child grooming sehingga isi buku ini cukup berat.

Lihat juga: Hari HAM Sedunia, Dosen Umsida: Kasus Pelanggaran HAM Masih Marak Ditemui

Isu ini membuka diskusi tentang praktik manipulasi psikologis yang menjadi inti dari child grooming mirip bahaya laten yang tidak kasat mata, namun berdampak memberikan luka..

Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Dr Noor Fatimah Mediawati, SH MH, berpendapat bahwa child grooming merupakan persoalan hukum dan sosial yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Menurut Dr Fatimah, banyak kasus child grooming tidak disadari sejak awal, baik oleh korban maupun lingkungan sekitarnya.

Hal ini membuat praktik tersebut kerap luput dari proses hukum dan bahkan dinormalisasi dalam masyarakat.

Child Grooming sebagai Manipulasi Psikologis terhadap Anak

“Isu ini sungguh memprihatinkan. Banyak diantara kita tidak sadar, bahwa pelaku memanfaatkan kondisi korban yang mungkin saat itu sedang tertekan dan kurang perhatian,” tuturnya.

Dr Fatimah menjelaskan bahwa child grooming tidak selalu diawali dengan kekerasan fisik.

Sebaliknya, pelaku sering memanfaatkan kondisi psikologis anak yang sedang membutuhkan perhatian, pengakuan, atau rasa aman.

Dari kondisi tersebut, imbuhnya, pelaku masuk sebagai “seolah-olah” kawan baik, padahal tidak.

Ia menegaskan bahwa inti dari child grooming adalah manipulasi psikologis.

Luka yang ditimbulkan memang tidak tampak secara fisik, tetapi dapat membekas dalam jangka panjang dan baru disadari korban ketika sudah dewasa.

Menurutnya, bahaya child grooming justru terletak pada sifatnya yang tidak kasat mata.

Anak sering kali tidak merasa sedang menjadi korban karena pelaku memposisikan diri sebagai orang yang peduli dan memahami.

“Padahal yang terjadi adalah manipulasi. Dampaknya bisa berupa luka psikologis yang serius dan mempengaruhi masa depan anak,” ujarnya.

Regulasi tentang Child Grooming di Indonesia

Dari sisi hukum, Dr Fatimah menjelaskan bahwa meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, perbuatan child grooming secara substansi telah dikriminalisasi di beberapa peraturan di Indonesia.

Misalnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Child grooming dapat dimasukkan dalam kategori eksploitasi, kekerasan, dan manipulasi terhadap anak.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga demikian.

“Child grooming dapat kita lihat melalui penyebaran konten bermuatan seksual, atau komunikasi elektronik yang memiliki tujuan eksploitasi terhadap anak,” jelas Kepala Bidang Pusat Studi DRPM Umsida itu.

Selain itu, lanjutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kasus ini bisa ditilik dari kacamata pencabulan, atau perbuatan asusila lainnya.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, konteks child grooming cukup relevan dengan pelecehan seksual non fisik, melalui bujuk rayu ataupun tipu muslihat.

“Pelaku kasus ini bisa mendapat ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda maksimal 300 juta rupiah,” jelasnya.

Meski demikian, Dr Fatimah menilai bahwa keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang kuat di lapangan.

Rumitnya Pembuktian dan Peran Aparat Penegak Hukum

Salah satu persoalan utama dalam penanganan kasus child grooming adalah proses pembuktian.

Dr Fatimah menjelaskan bahwa karena tidak selalu disertai kekerasan fisik, kasus ini membutuhkan pembuktian luka psikologis yang melibatkan keahlian khusus.

“Hukum tidak berdiri sendiri. Untuk membuktikan trauma korban, hukum memerlukan ahli yang dapat menunjukkan letak trauma korban,” terangnya.

Misalnya saja psikolog di samping alat bukti lainnya seperti saksi dan bukti tertulis (hasil visum jika kekerasan fisik atau hasil pemeriksaan psikolog.

“Jadi bukan berarti hukum mengabaikan luka psikologis, tetapi luka tersebut harus dapat dibuktikan,” ujarnya.

Ia juga menekankan faktor sosial dan budaya yang kerap menghambat proses hukum.

Tidak banyak orang tua, yang mungkin mau dan mampu membawa kasus tersebut ke pengadilan dengan alasan tabu atau khawatir terhadap stigma sosial.

“Tidak sedikit korban bahkan merasa dirinya tidak menjadi korban, karena pelaku memposisikan diri seolah orang baik,” tambahnya.

Dalam konteks ini, Dr Fatimah menekankan pentingnya peran aparat penegak hukum.

Polisi, jaksa, dan hakim harus mampu memahami posisi korban dan tidak kembali menyudutkan mereka dalam proses hukum.

“Polisi harus benar-benar dapat menggali bukti-bukti di lapangan. Jaksa harus mendapat perhatian lebih, agar masa depan anak tidak semakin suram. Dan hakim harus benar-benar memposisikan diri sebagai pemutus keadilan, bukan pemutus harapan,” papar Dr Fatimah.

Ia berpesan agar penguatan literasi hukum dan edukasi masyarakat menjadi kunci pencegahan child grooming.

Lihat juga: Korban Kekerasan Seksual Sopir Travel Tewas, Bukti Indonesia Tak Ramah Perempuan? Ini Kata Pakar

Komunikasi yang terbuka antara anak dan orang tua, serta lingkungan yang aman tanpa stigma, perlu terus dibangun agar praktik ini tidak terus berulang dan dinormalisasi.

Sumber: Dr Noor Fatimah MH